AI 已非未來式,而是現在進行式:台灣準備好迎接「代理世代」了嗎?

近年來,從 ChatGPT 的驚豔問世,到 2025 年初 DeepSeek 帶來的市場衝擊,再到 Google 執行長所言的「代理世代」(Agentic Era),我們正目睹一場由 AI 驅動的、不可逆轉的產業革命。AI 不再是實驗室裡的酷炫科技,也不是企業簡報上的未來願景;它已經是決定企業存亡、改寫市場規則的關鍵驅動力。

在這波浪潮下,台灣 AI 應用的真實樣貌是什麼?我們是跟上了,還是仍在岸邊觀望?這不再是一個「要不要導入」的選擇題,而是一個「該如何導入」的申論題。KPMG 安侯建業近期針對台灣五大產業(工業製造、金融、科技、消費零售、健康照護) 進行的《台灣產業 AI 應用趨勢與展望報告》,就為我們揭示了極具洞察的現況。

我認為這份報告不僅是數據的呈現,更是一張台灣產業轉型的「X 光片」。它照出了我們的優勢,也毫不保留地曝光了我們的痛點。今天,我想帶大家深度解讀這份報告,從中找出台灣企業在 AI 賽道上,究竟該如何從「追隨者」轉變為「領導者」。

揭曉 5 大關鍵發現:台灣 AI 應用的真實面貌

關鍵一:半數企業已啟航,但「全面導入」仍是少數

報告顯示,超過半數(50% 以上)的企業已經開始應用或規劃導入 AI。這聽起來是個好消息,對嗎?表示大家都有意識。但魔鬼藏在細節裡:其中只有 12% 的企業達到了「整體營運應用」的階段,多數(約四分之一)仍停留在「部門應用」。

洞察:這揭示了台灣 AI 應用的第一個「M 型化」現象。產業領導者(通常是大型企業)正加速將 AI 融入核心流程,而許多中小企業可能還在「玩票」或「試水溫」。這種差距的危險在於,AI 具有「贏者全拿」的特性,當領導者透過 AI 優化效率、創造新價值時,仍在觀望的企業,其競爭壁壘將被迅速瓦解。

關鍵二 & 五:務實的焦慮 — AI 投資,到底為了什麼?

企業導入 AI,最期望解決什麼問題?答案非常務實:「降低人力成本」(43%)。而當被問及「期望 AI 帶來的效益」時,答案更為集中:「降低企業內部營運與人力成本」(52%)。其次才是「提升日常營運流程自動化」(46%) 和「增強數據分析能力以支援決策」(43%)。

洞察:這是我認為最值得深思的數據。一方面,這顯示台灣企業非常「務實」,AI 必須能「降本增效」,否則就是空談。但另一方面,這也暴露了我們對 AI 想像力的局限性。

如果 AI 的價值只剩下「取代人力」和「降低成本」,那將是人類最大的悲哀,也是企業戰略最大的短視。真正的 AI 革命,從來不是為了節省幾個 FTE(Full-Time Equivalent,全職人力工時),而是為了「創造過去無法實現的價值」。我們稍後會談到 Amazon 和 Netflix 的案例,它們用 AI 做的,絕不僅僅是降低成本。

關鍵三:最大的瓶頸 — 45% 的人才缺口與高昂成本

既然 AI 這麼重要,為什麼大家不趕快導入?報告點出了三大挑戰:

- 缺乏合適人才(45%)

- 導入成本過高(42%)

- 風險難以評估(32%)

洞察:「人才」毫無懸念地成為最大瓶頸。這不只是全球性的問題,在台灣尤其嚴峻。我們缺的,不只是會寫 Python 的資料科學家,我們更缺的是「AI 轉譯人才」—— 那些懂產業 Know-how、懂管理流程,又能理解 AI 能力邊界的中高階經理人。

「成本」 則是第二大痛點。但有趣的是,許多企業主砸大錢買了最貴的 AI 工具,卻發現效果不彰。這引出一個核心問題:在蓋好地基(資料治理)之前,任何昂貴的 AI 應用都可能是空中樓閣。

關鍵四:預算正在加碼,人才培訓已成共識

好消息是,企業已經意識到問題所在。報告指出,近三成(~30%)的企業未來一年將提高 AI 預算,同時,約四成(~40%)的企業將持續或開始進行 AI 相關人才培訓。

洞察:「預算」 和「培訓」是一體兩面。這顯示企業的 AI 投資正從「採購硬體」轉向「投資腦袋」。這是一個非常健康的訊號。企業開始明白,AI 轉型不是買一套系統就能搞定,而是一場由上到下、從文化到技能的「組織變革」。Google 設立 AI Residency Program 也是同樣的道理:AI 人才必須自己培養。

超越成本:AI 創新的無限賽局,你看懂了嗎?

如果我們只停留在「降低成本」 的思維,我們將錯過 AI 帶來的真正大獎:商業模式的重塑。

報告中提到,許多企業在衡量 AI 專案時,會因為缺乏明確的 KPI 或難以估算 ROI 而陷入困境。這很正常,因為當你用「舊地圖」時,永遠找不到「新大陸」。讓我們看看全球頂尖玩家,是如何利用 AI 重新定義遊戲規則的。

案例深度解析 (一):Amazon — 從電商平台到 AI 購物生態系

你以為 Amazon 只是個賣東西的電商平台嗎?錯了。報告中提到一個絕佳案例:Amazon 正在打造的 AI Agent。這個 AI Agent 厲害在哪?它不只會在你逛 Amazon 時推薦商品。它甚至可以在你「沒有」要在 Amazon 買東西時,主動幫你搜尋「外部」的電商網站,找到商品,然後「幫你在別人家下單結帳」。

洞察:這太瘋狂了,Amazon 為什麼要幫對手賣東西?這就是頂級玩家的思維。Amazon 放棄了「平台成交」的小利,換取了「AI 購物生態系」 的大利。

當它成為你唯一的 AI 購物管家,它就掌握了你「所有」的消費數據(無論在哪裡買)。而這些數據,才是 Amazon 未來發展「廣告」 這第二個金雞母的核心引擎。它用 AI 重新定義了「護城河」—— 護城河不是平台,而是數據和 AI Agent 本身。

案例深度解析 (二):Netflix — 讓你看廣告也像在看影集

Netflix 過去 20 年在 AI 和機器學習上的深耕,大家只知道它很會「推薦影片」。但現在,Netflix 打算用這個能力,顛覆「廣告業」。其他廣告商怎麼投廣告?抓年齡、性別、地區。Netflix 怎麼投?它靠著 AI 分析,知道你現在看到「劇情」的什麼橋段、你的「心情」可能是什麼、你什麼時候「最專心」。

洞察:Netflix 正在做的,是把廣告「內容化」。它能在你情緒最高昂的時刻,推送最符合當下情境的廣告,讓你「不反感」,甚至覺得「引人入勝」。

這就是 AI 的力量。Netflix 把過去 20 年積累的 AI 核心能力,轉化為一個全新的、高毛利的「廣告」 營收模式。這再次證明,AI 的最高價值,是「創造新商模」,而不只是「優化舊流程」。

台灣企業 AI 轉型的「地基」:從資料治理到 AI 治理

看了 Amazon 和 Netflix 的案例,很多老闆可能很興奮,馬上叫 IT 主管去導入 AI。但報告也給了我們血淋淋的提醒:如果地基沒打好,一切都是空談。

為何你的 AI 總是不對勁?— 轉型的核心地基

很多企業導入 AI 後,發現成果不如預期:AI 回答不精準、不可信。根本原因是什麼?「AI 工具沒有足夠的企業真實數據做支撐」。

洞察:這就是「Garbage In, Garbage Out」(垃圾進,垃圾出)。AI 模型本身再強大,如果你餵給它的「資料」是混亂的、錯誤的、不完整的,它產出的就是「精緻的垃圾」。

企業在導入 AI 前,必須先回頭做「資料治理」(Data Governance)。這就像蓋 101 大樓前,必須先打好深層地基。

打好地基:資料治理的 4 大關鍵字

報告建議,企業必須檢視自身的數據是否做到了 4 件事:

- 可懂(Understandable):數據有分層管理,你知道這筆數據代表的商業意義嗎?

- 可用(Usable):數據格式統一嗎?能真正回應到商業需求嗎?

- 可視(Visible):數據分析能清楚展現嗎?能讓跨部門看懂並獲得洞察嗎?

- 可營運(Operable):有建立一套數據管理流程,確保數據的品質和即時性嗎?

洞察:這四點聽起來很枯燥,但這才是 AI 轉型最「硬」的功夫。沒有這一步,你買再貴的 AI 工具,都只是在沙灘上蓋城堡。

駕馭 AI 猛獸:AI 治理的 3 大支柱

地基打好了,AI 開始運作了,就沒問題了嗎?不。AI 是一把雙面刃,它可能產生「幻覺」(Hallucinations)、帶有偏見,甚至洩漏機密(報告中也提到,66% 的企業擔心 AI 導致敏感資料外洩 )。因此,我們需要「AI 治理」(AI Governance)。KPMG 建議企業從 3 大面向思考 :

- 組織策略與目標:AI 治理必須和公司最高的策略目標(如提升客戶體驗、推動創新)緊密結合。

- 風險偏好:企業必須定義自己願意承擔的風險程度。例如,用 AI 寫行銷文案的風險,遠低於用 AI 做醫療診斷或信用評估。

- 投資報酬率 (ROI):必須對 AI 專案進行嚴格的成本效益分析與財務管理。

洞察:「AI 治理」是企業的「煞車系統」和「方向盤」。在 AI 高速發展的今天,沒有治理的 AI,就像一輛沒有煞車的法拉利,出事只是時間問題。

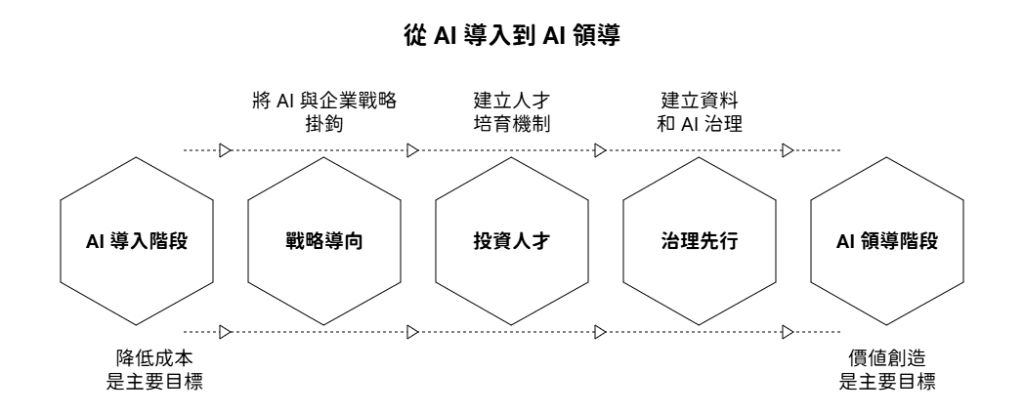

從「AI 導入」到「AI 領導」— 台灣的下一步

總結今天的深度解讀,KPMG 的這份報告為台灣 AI 應用描繪了一幅清晰的藍圖。我們看到,台灣企業已經動了起來,超過半數的企業已在 AI 的航道上。我們也看到,大家最務實的期待是「降低成本」。然而,我們最大的挑戰在於「人才」 和「成本」。

我必須說,台灣不能、也不該只滿足於用 AI 降低成本。AI 的真正價值,在於「價值創造」。這需要我們從根本上轉變思維:

- 從「技術導向」轉向「戰略導向」:AI 不是 IT 部門的事,而是 CEO 的事。它必須與企業最高戰略掛鉤。

- 從「購買工具」轉向「投資人才」:最大的瓶頸是人,最大的資產也將是人。企業必須像 Google 一樣,建立自己的人才培育機制。

- 從「單點應用」轉向「治理先行」:在全面導入 AI 之前,先把「資料治理」 的地基打好,並建立「AI 治理」 的護欄。

AI 正在改寫台灣的競爭力。未來,企業將被分為兩種:使用 AI 的,和被使用 AI 的企業淘汰的。這份報告是警鐘,也是指南。台灣產業的下一步,不該只是「AI 應用」,而應是胸懷大志的「AI 領導」。

延伸閱讀:

深入 McKinsey Technology Trends Outlook 2025 報告的 13 項技術革命與 3 大核心洞察

AI Trends Report 2025 解讀:2025 年重塑世界的 16 大 AI 趨勢與致勝策略

來自 AI Horizon Scanning 白皮書的 5 大趨勢洞察:AI 正在如何重塑我們的經濟、硬體與未來?

想知道更多關於 企業數位轉型、如何導入 AI 和 成功實施 AI 導入策略 的方法?我們的團隊將為您量身打造適合的解決方案。讓我們協助您邁出數位轉型的第一步!請參考:AI 應用學院 或 airabbi 企業AI培訓。

想瞭解更多企業 AI 數位轉型的細節?歡迎與我們聯絡,請點擊下方 LINE 連結: