自從 ChatGPT 問世以來,我們正處於一個前所未有的技術爆炸奇點。生成式 AI 的發展速度已經不是「日新月異」可以形容,而是以「週」為單位在迭代。這份 AI Horizon Scanning 最新白皮書 ,正是 IEEE 為制定 AI 安全標準 (p3395) 所做的一份技術觀察報告,它像是一張 2024 年底的 AI 發展快照 ,冷靜且客觀地為我們揭示了水面下的巨大冰山。

這份報告不僅關乎技術,更關乎權力、經濟、能源,乃至我們整個社會的未來走向。AI 帶來的威脅與機會並存 ,而最大的風險之一,就是這股力量可能只掌握在少數幾個玩家手中。今天,我將帶大家深入解讀這份報告,挖出 5 個最關鍵、最值得我們警惕和深思的趨勢。這不只是一篇技術總結,更是一份關乎未來的戰略地圖。

趨勢一:AI 巨頭的經濟版圖與「NVIDIA 霸權」

首先,我們必須看清一個現實:AI 正在重塑全球經濟版圖。這不是未來式,而是現在進行式。

市場的「AI 含量」決定一切

這份報告用數據給了我們最直接的震撼。截至 2024 年 11 月初,全球市值最高的 7 家公司中,有 6 家是美國的 IT 巨頭:NVIDIA、蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、Alphabet (Google)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta (Facebook)。這 6 家公司,全都在 AI 領域投入了巨額資源 。

而第 8 名是誰?是台灣的驕傲——台積電 (TSMC)。TSMC 作為全球最先進的晶片製造商,是這場 AI 革命的關鍵軍火庫,NVIDIA 和蘋果的許多晶片都依賴它製造。這說明了什麼?市場的估值不再只看你賣了多少手機或軟體,而是看你的「AI 含量」有多高。投資人眼中,AI 就是未來增長的唯一引擎 。

NVIDIA 的逆襲:一個時代的縮影

報告中提到了一個最經典的案例:NVIDIA 。

NVIDIA,這家 AI 關鍵 GPU 設備的設計龍頭,市值超過 3 兆美元。相比之下,傳統的 CPU 霸主英特爾 (Intel),市值僅 840 億美元 。更可怕的對比是:Intel 的市值僅僅是 NVIDIA 的 30 分之 1,但其季度銷售額卻是 NVIDIA 的 40%。這在 10 年前是完全無法想像的逆轉。這說明,市場看的不是你現在賺多少,而是你掌握了多大比例的「未來」。

NVIDIA 幾乎壟斷了 AI 訓練所需的 GPU。這種一家獨大的局面 ,是目前 AI 發展最大的硬體瓶頸之一。

趨勢二:硬體軍備競賽與巨頭的「合縱連橫」

既然硬體是瓶頸,那麼軍備競賽就不可避免。這場戰爭不只是技術之爭,更是策略之戰。

NVIDIA 築高牆:從賣硬體到賣「服務」

NVIDIA 非常清楚自己的優勢。報告指出,NVIDIA 最新的 GPU 家族,能在 8 年內將推理 (inference) 運算能力提升 1000 倍,這已經遠遠超過了摩爾定律 。

NVIDIA 最聰明的一步,是從「硬體公司」轉型為「平台公司」。他們推出了 NVIDIA Inference Microservice (NIM)。這是一種軟體訂閱服務,客戶按年、按 GPU 支付固定費用,就能使用 NVIDIA 預先訓練好的模型。這一步棋,等於是把客戶牢牢綁在自己的生態系上。你買了我的 GPU,還得訂閱我的軟體服務。

挑戰者們的反擊

當然,其他巨頭不會坐以待斃。這場遊戲的玩家都太大,誰也不想被 NVIDIA 卡住脖子。

- Google:他們很早就開始研發自己的晶片,也就是 TPU (Tensor Processing Units)。報告提到,Google 已經發布了名為 Trillium 的新一代 TPU 。

- Amazon (AWS):作為全球最大的雲服務商,AWS 也推出了自家的 AI 晶片 Graviton 4 和 Trainium 2。不過 AWS 策略很靈活,他們同時也向客戶提供 NVIDIA 的晶片 。

蘋果的「借力使力」

在這場混戰中,蘋果 (Apple) 的策略非常有趣。報告揭示了一個細節:蘋果選擇使用 Google 的 TPU 來訓練他們的「Apple Intelligence」模型 。這很有意思。蘋果的宿敵 Google,現在成了 AI 訓練的硬體夥伴。而這些 TPU,最終還是由台積電 (TSMC) 製造的 。

這顯示了 AI 時代的「Frenemy」(亦敵亦友)關係。為了在 AI 這場大戰中不落後,巨頭們必須進行複雜的合縱連橫。例如,蘋果同時也宣布與 OpenAI 合作,在 iPhone 中引入 ChatGPT 。

趨勢三:軟體模型的「開放」與「封閉」之戰

硬體是基礎,軟體(模型)才是靈魂。在模型策略上,我們看到了兩條截然不同的路線。

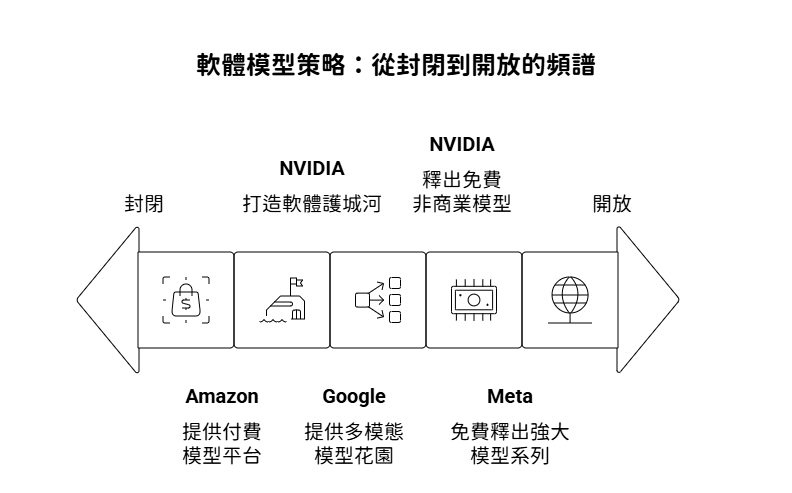

封閉的「圍牆花園」:訂閱制

一方是走向封閉、高利潤的訂閱制。

- Amazon 推出了 Amazon Bedrock 系統 ,提供一個平台,讓開發者付費使用各種已經訓練好的模型來開發應用。

- NVIDIA 如前所述,用 NIM 概念 打造自己的軟體護城河。

開源的逆襲:Meta 與 Google 的策略

另一方,則選擇了「開放」。這一步棋至關重要,因為它關乎 AI 是否會被徹底壟斷。

- Meta (Facebook):這家公司正全力推動開源。報告指出,Meta 免費向社群釋出了強大的 LLAMA-3 系列模型,甚至包含一個 4,000 億參數的龐大模型。這與「按次付費」的模式 形成鮮明對比。

- NVIDIA:有趣的是,NVIDIA 也在玩兩手策略。他們一邊推 NIM 訂閱,一邊也免費釋出了 NVLM-72B 模型(720 億參數)供非商業使用,宣稱其性能可媲美 GPT-4 。

Google 的多模態戰場

Google 則試圖在「開放」與「服務」之間找到平衡點。他們推出了 Vertex AI Model Garden,其中包含了最新的 Gemini 1.5 模型 。

Gemini 1.5 最大的王牌是「多模態」(multimodal) 和巨大的「上下文窗口」(context),達到了 200 萬 tokens。這意味著你可以丟給它更複雜的任務,例如分析影片,找出「一個孩子游泳風格隨時間進步的過程」。

趨勢四:AI 正在學會「思考」嗎?

這可能是大家最關心的問題。AI 發展了這麼久,我們是否正在接近 AGI(通用人工智慧)?

仍在等待的「下一個大事」

首先,一個殘酷的事實:報告指出,目前所有最先進的 AI 模型,其底層架構仍然是 2017 年提出的「Transformer」。

七年過去了,我們仍然沒有看到一個能根本上取代它的新範式。AI 的進步,目前更多是靠著更強的硬體、更大的數據和更多的金錢堆砌出來的。Transformer 的設計者們也承認,下一個重大突破必須「顯而易見地更好」才行 。

從「鸚鵡」到「規劃者」

Meta 的 AI 巨頭 Yann LeCun 指出,要超越現有的 LLM,新架構必須學會「推理和規劃」,而不僅僅是「反芻(複述)推理過程」。這方面,OpenAI 似乎走得最快。報告提到了他們最新的「ol」系列模型 (ol-preview 和 ol-mini) 。

這系列模型的核心是「思考過程」。它在回答你之前,會先「反思和推理」幾秒鐘 。這種「鏈式思考」(Chain-of-thought) 被形容為達到了「博士生水準的思考」。

OpenAI 的「快思慢想」

這種架構,很像諾貝爾獎得主 Daniel Kahneman 提出的「快思慢想」。

- 快思(Fast):使用標準的 LLM(如 GPT-4o)來回答簡單的提示。

- 慢想(Slow):當遇到困難任務時,切換到更複雜的「ol」模型,花費更長的推理時間。

效果是驚人的。報告提到,在數學奧林匹克 (AIME) 測試中,GPT-4o 只有 13% 的得分,而「ol」模型達到了 83%。

「真正」的推理還很遙遠

但是,我們必須保持冷靜。這就是「AI Horizon Scanning」報告的價值所在。報告引用研究指出,目前 LLM 所謂的「推理」,更像是「複雜的模式匹配」,而不是真正的邏輯推理。

實驗發現,即便是最先進的「ol」模型,在面對注入「上下文無關」陳述的誤導時,準確率也會下降 15% 以上;而其他 SOTA 模型的準確率甚至可能暴跌 65%。這說明,只要給一點點干擾,AI 就會被誤導 。我們離可靠的 AGI 還很遠。這也引出了 AGI 的一個核心問題:我們甚至連「人類智慧」都沒有一個統一的定義。

人形機器人:AI 的下一個戰場

AI 的「軍備競賽」也延伸到了實體世界——人形機器人 。

這場競賽的玩家包括:Tesla (Optimus)、NVIDIA (Project Gr00t) 以及 Figure 公司(使用 NVIDIA 的技術)。他們的目標是讓機器人理解自然語言、模仿人類動作 ,以解決勞動力短缺或用於醫療照護 。但報告也發出警示:當這些機器人開始與脆弱的人類(如長者)互動時,它們帶來的安全隱患和監管需求,將是前所未有的。

趨勢五:AI 的巨大陰影:壟斷、能源與信任

最後,我們必須談談 AI 發展背後那片巨大的陰影。這也是這份報告最令人警醒的部分。

風險一:寡頭壟斷

AI 非常昂貴。訓練一個頂級模型需要數億美元。這意味著,這場遊戲只有少數人玩得起。報告直言不諱地指出,AI 領域正形成「寡頭壟斷」。未來很可能只剩下大約四家主要公司(預測是 OpenAI、蘋果、微軟、Alphabet)。

這會導致什麼?新創公司的機會窗口極其狹窄。在他們成功的產品被市場驗證之前,就可能被大公司「獨立開發」出來,並整合到它們龐大的生態系中 ,或者直接被收購,這將嚴重扼殺創新。

風險二:失控的能源需求與「核能」的抉擇

這是我認為最關鍵的趨勢。AI 是個吃電巨獸 。過去,人們會把資料中心建在冰島這樣寒冷的地方,利用可再生能源。但現在,AI 的能源需求增長太快了。報告揭示了一個驚人的新趨勢:科技巨頭正轉向核能 。

- Microsoft:宣布將重啟著名的「三哩島」 (Three-Mile Island) 核反應爐來為資料中心供電 。

- Google 和 Amazon:選擇投資「新型小型模組化核反應爐」(small modular nuclear reactors) 。

「碳中和」的假象?

巨頭們宣稱,核能是「近乎零碳」的能源。但報告一針見血地指出:這是一種假象。AI 創造的是全新的能源需求,而不是在取代現有的化石燃料 。更糟糕的是,這種龐大的電力需求,可能會迫使其他地方繼續使用本應淘汰的化石燃料發電廠 。這可能讓我們過去數十年在環保上的努力付諸東流 。

風險三:社會的信任危機

最後,AI 正帶來一場信任危機。

- 資訊戰:AI 使得製造和傳播錯誤資訊 (misinformation) 和惡意假訊息 (disinformation) 變得輕而易舉 。

- 隱私與版權:我們的數據被用來訓練模型,但隱私和版權問題懸而未決。

- 系統脆弱性:當 AI 深入到國防 和基礎設施時,一旦發生意外(如 2024 年 7 月的 Crowdstrike 事件 )或遭遇網路攻擊,後果不堪設想。

總結:一個需要「全民監督」的未來

這份「AI Horizon Scanning」報告為我們描繪了一個既令人興奮又令人極度不安的未來。一方面,AI 正以驚人的速度發展,全球 10 大公司中有 8 家都與 AI 密切相關。另一方面,我們正目睹一場巨大的權力集中。

- 硬體上,我們極度依賴少數幾家公司(NVIDIA、TSMC、ASML)。

- 軟體上,我們可能陷入停滯(仍在使用 2017 年的架構 ),並被寡頭壟斷。

- 能源上,我們可能為了 AI,而犧牲掉地球的環境。

報告在結尾處發出了最強烈的呼籲:這項正在(或威脅要)帶來地震般變革的技術,目前正掌握在「數量驚人的一小群人」手中 。社會大眾值得、也必須在這項技術的未來方向上擁有強大的發言權。

這就是為什麼像 IEEE p3395 這樣的標準如此重要。我們需要確保這些標準是公平的,不會因為繁瑣的合規流程而扼殺了小型企業的創新,並且真正捍衛公眾的利益。

延伸閱讀:

解密 BOND 2025 AI 趨勢報告:6大驚人發現,揭示 AI 如何以前所未有的速度重塑世界

解讀《AI 2027》報告:未來 5 年,人類將如何迎戰「超級智慧」的兩種結局?

AI 讓員工更有價值:2025 年全球 AI 就業市場深度分析

史丹佛 2025 AI 報告(Artificial Intelligence Index Report 202)

想知道更多關於 企業數位轉型、如何導入 AI 和 成功實施 AI 導入策略 的方法?我們的團隊將為您量身打造適合的解決方案。讓我們協助您邁出數位轉型的第一步!請參考:AI 應用學院 或 airabbi 企業AI培訓。

想瞭解更多企業 AI 數位轉型的細節?歡迎與我們聯絡,請點擊下方 LINE 連結: